全長57-61cm。通常は体の上面は暗褐色で、体の下面が淡色若しくは褐色。

雄は風切先端に黒い帯があり、尾羽にも2本の黒い帯がある。

雌は、尾羽の黒い帯が雄よりも細い。 |

|

| |

|

|

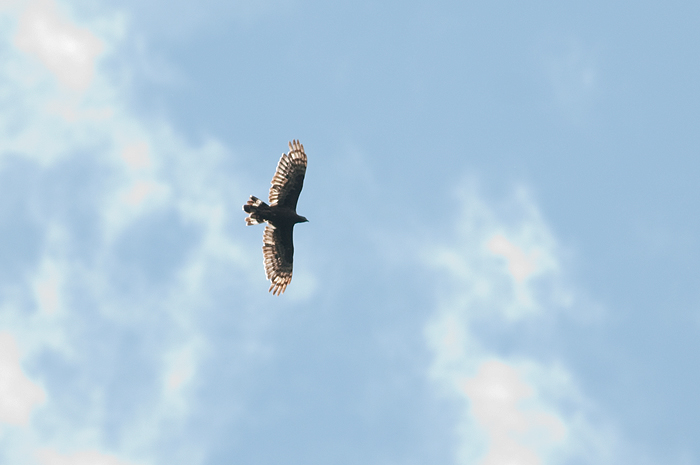

| ハチクマ♂(中間型?) [July 20, 2013 (長野)] |

| |

|

| ハチクマ幼鳥(淡色型) [October 08, 2011 (伊良湖)] |

| |

|

| ハチクマ幼鳥(中間型) [October 08, 2011 (伊良湖)] |

| |

|

| ハチクマ幼鳥(暗色型) [October 08, 2011 (伊良湖)] |

| |

|

| ハチクマ [October 08, 2011 (伊良湖)] |

| |

|

| ハチクマ(中間型) [October 08, 2011 (伊良湖)] |

| |

|

| ハチクマ(淡色型) [October 08, 2011 (伊良湖)] |

| |

|

| ハチクマ幼鳥(中間型) [October 08, 2011 (伊良湖)] |

| |

|

| ハチクマ(淡色型) [October 08, 2011 (伊良湖)] |

| |

|

| ハチクマ(暗色型) [October 08, 2011 (伊良湖)] |

| |

|

| ハチクマ [September 04, 2010] |

| |

|

| ハチクマ [September 04, 2010] |

| |

|

| ハチクマ♂ [July 31, 2010] |

| |

|

| ハチクマ♂ [July 31, 2010] |

| |

|

| ハチクマ♂ [July 31, 2010] |

| |

|

| ハチクマ♂ [July 31, 2010] |

| |

日本では初夏に夏鳥として渡来し、冬になると東南アジアに渡って越冬するが、毎年同じ縄張りに戻ってきて育雛をする。

このとき巣も毎年繰り返し再利用するため、年々新たに付け加えられる木の枝によってかなりの大きさとなる。

その下部は排泄物がしみこんで富栄養の腐植質となるが、ここでハナムグリの一種であるアカマダラコガネの幼虫が発育する。

食性は動物食で、夏と冬にはスズメバチ類やアシナガバチ類といった蜂の巣に詰まった幼虫や蛹を主たる獲物とし、育雛に際してもばらばらの巣盤を巣に運んで雛に与える。

樹上に営巣するハチのみならず、地中に巣を作るハチの巣であっても、ハチが出入りする場所などから見つけ出し、捕食してしまう。

毒針を問題にしないのは、ハチクマの羽毛が硬質で針が刺さらないためと考えられている。(ウィキペディアより) |

|

|

ハチクマ [July 2010]

お父さんは、同じ大きさの猛禽よりも大きい脚で、ハチの巣盤を掴み持ち帰ってきました。 |

| |

|

ハチクマ [July 2010]

雛がお父さんが持ってきたハチの巣盤を銜えました。 |

| |

|

| ハチクマ [July 2010] |

| |

|

|

ハチクマ [July 2010]

お父さんは再びハチの巣盤を持ってきました。 |

| |

|

ハチクマ [July 2010]

雛は早速お父さんの左脚にあるチの巣盤を銜えました。 |

| |

|

| ハチクマ [July 2010] |

| |

|

ハチクマ [July 2010]

お父さんは1分間も留まらず、ハチの巣盤を捕りに出かけます。 |

| |

|

ハチクマ [July 2010]

ハートマークになっています。 |

| |

|

ハチクマ [July 2010]

幼鳥の羽ばたき |

| |

|

ハチクマ [July 2010]

私たちには感じることはできませんが、幼鳥は親の接近を感じとるようです。

このように幼鳥がしっかり姿を現すと、まもなく親がやってきます。 |

| |

|

ハチクマ [July 2010]

幼鳥ながらも立ち姿は、猛禽の風格があります。 |

| |

|

ハチクマ [July 2010]

「お父さん、もう行っちゃうの〜」 |

| |

|

| ハチクマ [September 13, 2009 (白樺峠)] |

| |

|

| ハチクマ [September 13, 2009 (白樺峠)] |

| |

|

| ハチクマ [September 13, 2009 (白樺峠)] |

| |

|

| ハチクマ [September 13, 2009 (白樺峠)] |

| |